梅雨入りしたばかりなのに、昨日は五月晴れで午後からは気温が高くなった。外出を午前中に済ませ、午後は冷房を入れて

影印本で和歌を読んで過ごす。

夏歌の中で気に入っているのを二つほど。

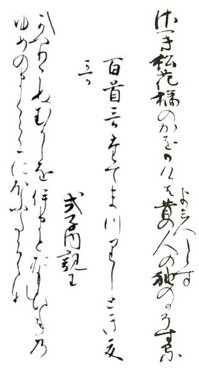

右は、藤原定家筆の「古今和歌集」に収録されている

「さつきまつ(松)花橘のかをかげば昔の人の袖のかぞする」

というよみ人知らずの歌だ。折に触れて引用されることも多く、古典落語などでも前振りに使われていたりする。

歌意については、特に解説の必要もないほど判りやすいが、予備知識として、当時の貴人は、それぞれ気に入った香りを衣類に薫きこめていたということは知っておく必要があるだろう。

ここで言う「花橘」というのが現代のいかなる植物に対応するのかについては、いくつかの説があるということだが、柑橘類系の「コウジミカン」などとする説が有力らしい。初夏に白い花を咲かせるそうだが、私は未だ実物を見たこともないので、香りについてもわからない。ちなみに奈良、平安時代を通じて、この花の香りは、過去を想起させる働きがあるとされていた。

作者の性別についても不明だが、この歌が引用されている伊勢物語の六十段では男性の作とされている。

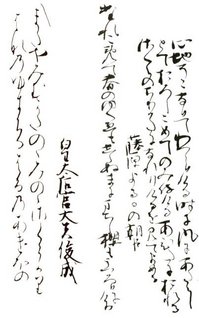

さて、左側は、式子内親王の歌で、新古今和歌集の夏歌として収録されている、

「かへりこぬむかしをいまとおもひねのゆめのまくらににほふたちばな」

という歌である。頭書きに「百首歌奉りし時夏歌」とあるが、これは後鳥羽院の命で正治二年(1200年)に詠進されたものであることを示している。式子内親王は、建仁元年(1201年)に薨じているので、死の一年ほど前、50歳を過ぎた頃の作となる。

両者共に、「橘の香り」による追憶をテーマとしているが、成立年代の違いもあってか、私にはこれらの歌から受ける印象は全く異なる。

前者の「さつきまつ...」の方は、技巧的にも発想的にもナイーブで、「か(香・嗅)」が三度も出現するところなどは、稚拙な印象すら受ける。であるにも関わらず、この歌が、勅撰和歌集に収録され、今日まで人口に膾炙しているのは、その素朴さと、ふとした追憶が五月を待つ明るい空の下で未来に向けて解き放たれてゆくような大らかな気分が感じ取られるからではないか。少なくとも、作者は橘の香りに誘われて追憶に耽りつつ、決して将来に対する希望を捨ててはいない。そこには人生に対する健全な姿勢を読み取ることができる。よみ人しらずの作者は、当時それなりの人生経験を積んではいたものの、人生の盛りはこれからで、自らの運命に対する期待感の中で毎日を送っていたのではないかと私には察せられるのだ。

他方、式子内親王の歌は、前述のように死の一年ほど前の作である。彼女の時代は、平家物語や方丈記に見られるような乱世であった。事実、彼女自身の同母兄弟である以仁王は、平家討伐の首謀者との理由で処刑されている。

こうした時代背景と彼女の置かれた境遇、そして自らの死期が迫っていることを悟ったかのような人生観が、この歌に何とも名状しがたい深い陰影を与えているように思う。技巧的にも、当時の「本歌取り」の手法が用いられており、前述の「さつきまつ...」以外にも類想歌が複数指摘されている。

しかし、このような表現形式上の問題は、この歌を鑑賞する上でのほんの一部に過ぎない。同じ橘の香りを主題に据えながら、この歌には前者の偶然によるほのかな追憶をはるかに超えた過去に対する強い想いが感じられる。それはまるで、人生の過ぎ去った時間が、彼女の精神を巨大な力で吸い寄せているかのようである。そこには、楽しみや悲しみだけではなく、今となっては叶えることが不可能な物事についての後悔と慚愧の思いが、暗い情念となって渦巻いているのだ。

この思いは、裏を返すと近い将来に迫った死に対する、抜き差しならない緊迫感の表れでもあろう。事実、この歌を詠んで一年後には、彼女は世を去っているのである。人間とは、いつかは死ぬ存在であるということは、古今東西誰一人として受け入れざるを得ない厳然とした真実だが、それが具体的な事象として立ち現れ始めた環境にある一人の女性の、鋭く研ぎ澄まされ張り詰めた精神の有りようが、この一首の中に凝縮していると言ったら大袈裟であろうか。

最後に、音韻学的な感想を少々。

両歌の各句の最初の音と最後の音を比べてみる。

さつきまつ はなたちばなの かをかげば むかしのひとの そでのかぞするかへりこぬ むかしをいまと おもひねの ゆめのまくらに にほふたちばな初音は、似たようなものであるが、前者は、上の句が総て「あ」音で始まっているためか明るい印象だ。

注目すべきは、終音で、前者が「つ」「の」「ば」「の」「る」とばらついているのに対して、後者は、「ぬ」「と」「の」「に」「な」と第二句を除くとすべて「な」行である。個人的な感想に過ぎないのかもしれないが、「な」行の音は、「ない」「ノー」「ノン」「ニエット」と各国語でも否定を表すのに用いられていることが多いように思う。各句の語尾のほとんどが「な」行で終わっていることも、この歌に仄暗い、退嬰的な印象をもたらしているのではないだろうか。

右は「伊達本 古今和歌集 藤原定家筆 久曽神昇[編]」(笠間文庫影印シリーズ)から、左は、「新古今和歌集<上> 穂久邇文庫蔵 伝二条為氏筆 後藤重郎[編]」(笠間書院)からの抜粋である。残念ながら後者はいまのところ絶版のようだ(古書店には結構在庫があるようだが)。

右は「伊達本 古今和歌集 藤原定家筆 久曽神昇[編]」(笠間文庫影印シリーズ)から、左は、「新古今和歌集<上> 穂久邇文庫蔵 伝二条為氏筆 後藤重郎[編]」(笠間書院)からの抜粋である。残念ながら後者はいまのところ絶版のようだ(古書店には結構在庫があるようだが)。