さて、毎回Amigaのデモばかりアップロードしていても芸がないので、年に一度ぐらいは、真面目な記事を。新古今和歌集の影印本から二首ほど選んで掲載する。

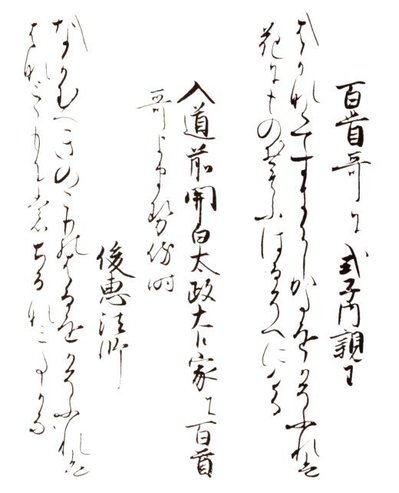

右側は、式子内親王の「はかなくてすぎにしかたをかぞふれば 花にものおもふはるぞへにける」。彼女の作品には、まるで淀んだ水底から川面にゆらぐ月影を見上げるかのような仄暗い響きがあるものが多い。それは、ややもすると厭世的というか退嬰的ですらある。末世的時代背景の中で、もはや追憶の中にその存在を見いだすしかなくなっていた貴族文化の終焉を目の当たりにするかのようだ。

左側は、俊恵法師の「ながむべきのこりのはるをかぞふれば はなとともにもちるなみだかな」。

こちらの方は、「残りの春」という表現の中に己の死を投影している。残春の日数を自分の余命になぞらえて、いずれ確実に訪れるであろう自らの死を思う。死を意識せざるを得ない不安と寂しさに満ちた作者のありようである。桜が散って行く景色を見て、人生を後ろから数えた方が早い年齢になってしまったということに気付いた驚きと恐れ、そして人生の虚しさの想いが花とともに涙となって散る。

桜の季節はごく短い。そのはかない時間の流れに人は自らの来し方行く末を花のいのちに重ね合わせ、あるいは追憶に耽り、あるいはかりそめの生といつしか訪れるであろう自らの死について思いを巡らせてきたのだろう。しかし花の方からすれば、そんな人間の勝手な思い入れや愛着とは全く無関係に年々歳々、静かに開き、そして風雨の中に散って行くだけのことだ。こうした日本人の心性は、存外、今も昔も変わらないものだと思う。

武家の擡頭により動乱する社会に対する不安に満ちた中世という時代が、亡びゆく種族としての彼らをしてこうした歌を詠ましめたのだろうが、新しい千年期に入り、閉塞感の漂う社会に対する不安が日増しに強まってくるかのような現代においてもまた、末法の始まりとされたかの中世が、再びその長く暗い影を落とそうとしているかのように感じられる。数世紀後の歴史家は、それを第二中世期の始まりと呼ぶことになるのだろうか。

コメントする