昨日の土曜日の午前中は、素晴らしい花見日和だった。季候も良く、近所の桜の大木も満開である。快晴ではなく、白い雲が少しかかっているのも何とも言えない風情があると思う。当分の間は、風雨が強まることはないとの予報なので、花持ちは良さそうだが、そうは言っても桜だ。せいぜい十日だろう。満開を過ぎて、花びらが舞い始めると、それはそれでまた格別の趣がある。たかが桜、されど桜なのだ。

このような、うつろいやすい風物に異常とも思える情緒を見いだすのは、やはり日本人特有の気質なのだろうか。はるか奈良・平安の時代から、桜を愛でる和歌は枚挙にいとまがない。「古文で花と言えば桜」と古典の教師に教わったが、それはちょっと極端にしろ、あまたの植物の中で、これほどの関心を集め、様々な形で表現されてきたものはないことは確かだろう。

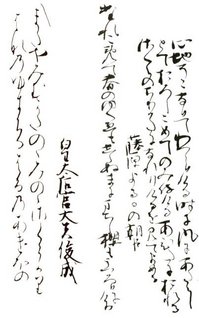

と言うわけで、私の好きな和歌を影印本から二首ほど。

右は「伊達本 古今和歌集 藤原定家筆 久曽神昇[編]」(笠間文庫影印シリーズ)から、左は、「新古今和歌集<上> 穂久邇文庫蔵 伝二条為氏筆 後藤重郎[編]」(笠間書院)からの抜粋である。残念ながら後者はいまのところ絶版のようだ(古書店には結構在庫があるようだが)。

右は「伊達本 古今和歌集 藤原定家筆 久曽神昇[編]」(笠間文庫影印シリーズ)から、左は、「新古今和歌集<上> 穂久邇文庫蔵 伝二条為氏筆 後藤重郎[編]」(笠間書院)からの抜粋である。残念ながら後者はいまのところ絶版のようだ(古書店には結構在庫があるようだが)。影印本を読むというのは、なかなか面白い。中世には、まだ仮名表記が一定してないので、同じ字母(漢字)から複数のひらがなが生成し(これらを変体仮名と言う)、それらが同じ文書の中で様々に用いられている。国文学者ではないので、詳しいことはわからないが、字母との関係さえ覚えてしまえば、何となく読めるようになってしまうというのが、人間のパターン認識能力の優れたところだと思う。

右は藤原定家、左は二条為氏の筆とのことだが、見てのとおり、定家の方は大らかで自由奔放な印象であるのに対して、為家の方は、生真面目で繊細な印象を受ける。こうした情報は、現在の活字に置き換えられた古典文学書では決して判らない。そこはかとなく本人の人柄が感じられて、こうした影印本を読むのは楽しいものだ。

さて、とはいっても初めての人には、わかなない文字が多いと思うので、現代の活字で表記したものと、変体仮名の字母がなにかを記しておく。(因みに、ボールド+アンダーラインで表記されている部分は、元々漢字で表記されている)

心地そこなひてわづらひける時に風にあたらじとておろしこめてのみ侍りけるあひだに折れるさくらのちりがたになれりけるを見てよめる 藤原よるかの朝臣

たれこめて春のゆくへもしらぬまに待ちし櫻もうつろひにけり

心地曽己奈此天和川良此介留時爾風爾安多良之止天於呂之己女天乃美侍介留安飛多爾折禮留佐久良乃知利可多爾奈禮利介留遠見天与女留 藤原与留可乃朝臣

堂禮己免天春乃由久遍毛志良奴万爾万知之櫻毛宇川呂此爾介利

皇太后宮大夫俊成

またやみむかたののみののさくらがりはなのゆきふるはるのあけぼの

未多也美武可多乃ヽ美乃ヽ佐久良可里者那乃由支布留者留乃安遣本乃

それにしても、私には、これらの歌が中世の無常観といったもので通底しているように思われてならない。藤原よるかは、病床に伏して、壺に活けられた櫻の花びらが散って行くのを見て「今年の櫻の季節も過ぎ去ろうとしている」と詠み、俊成は、「交野のお狩場で再び櫻の花を見ることがあるのだろうか」と詠んでいる。そこにあるのは、この一年間を生きながらえて新しい春を迎えたという感慨と、来年の春が再び自分に巡ってくることがあるのだろうかという茫漠としてとらえどころのない生への不安だ。これは存外、遙かな時を隔てて現代の日本人の感性にも受け継がれていているのではないかと思う。

コメントする